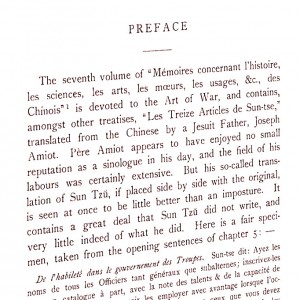

N’en déplaise aux antiennes affirmant que, depuis sa traduction par le père Amiot en 1772 , Sun Tzu a été lu par les plus grands chefs militaires – à commencer par Napoléon – et qu’il a été enseigné dans les écoles militaires du monde entier, nous savons que la traduction de 1772 a, sitôt sortie, plongé dans un total oubli. En dépit de quelques soubresauts (la traduction britannique de Lionel Giles en 1910, la nouvelle version de Lucien Nachin opérée à partir de celle du père Amiot en 1948, …), le nom de Sun Tzu ne commença à être véritablement connu du grand public qu’à partir de 1963, date de parution de la traduction anglaise de Samuel Griffith.

Samuel Blair Griffith II est né le 31 mai 1906 dans la ville de Lewiston (Pennsylvanie). Diplômé de l’U.S. Naval Academy en 1929, il en sort sous-lieutenant dans le corps des Marines et part en 1931 servir au Nicaragua dans le cadre des Banana Wars[1]. Suite au désengagement américain en 1933, Griffith est affecté en Chine, où des unités de Marines étaient postées pour assurer la protection des concessions internationales. De façon curieuse, il semble avoir été nommé traducteur-interprète à l’ambassade américaine de Nankin, alors qu’il ne connaissait pas encore la langue chinoise. Qu’à cela ne tienne : il se consacre aussitôt à son étude. Cette première affectation en Chine prend cependant fin en 1938.

Il sert ensuite à Cuba, en Angleterre et au Guadalcanal. Il est à cette occasion récompensé en 1942 de la Navy Cross et du Purple Heart pour son « héroïsme extrême et son courageux sens du devoir » lors d’un combat sur la rivière Matanikau au cours duquel il est blessé. Il sert ensuite en Nouvelle-Géorgie (la plus grande des îles Salomon, dans le Pacifique), où il est décoré de la Distinguished Service Cross.

A la fin de la guerre en 1945, il retourne en Chine commander le 3e régiment de Marine, puis toutes les unités de Marines de Qingdao (dans la province de Shandong, là où naquit Sun Tzu !). Regagnant les Etats-Unis en 1947, il y poursuit sa carrière dans les états-majors. Après avoir été chef d’Etat-major de la Fleet Marine Force de l’Atlantique, il prend sa retraite de général de brigade en 1956 à l’issue de 25 années de service.