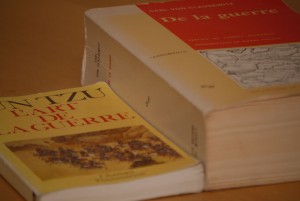

Les traités de Sun Tzu et de Clausewitz n’ont pas le même périmètre d’étude. Pour le stratège chinois, les aspects politiques, économiques, diplomatiques et logistiques font partie de sa réflexion sur la guerre. Le Prussien au contraire confine cette dernière à la seule conduite du combat sur le champ de bataille, présupposant que le soutien logistique et l’environnement économique seront entièrement dédiés à l’effort de guerre :

« La portée et l’effet des différentes armes est d’une extrême importance pour la tactique ; leur fabrication, bien que ces effets en découlent, n’en a aucune, car pour mener la guerre, ce n’est pas de charbon, de soufre et de salpêtre, de cuivre et de zinc destinés à faire de la poudre et des canons dont on a besoin, mais d’armes toutes prêtes, et de leurs effets. La stratégie se sert de cartes sans s’occuper de trigonométrie ; elle ne se préoccupe pas des institutions du pays ni de la façon dont le peuple doit être éduqué et gouverné pour que ses succès militaires soient assurées. » (Livre II, chapitre 2)

En effet, pour Clausewitz, si la logistique, la maintenance ou l’administration ont leur importance, elles ne relèvent pas du domaine du chef de guerre. De la guerre a bien un chapitre consacré à la logistique (livre V, chapitre 14), mais le sujet est rapidement expédié, étant considéré que dans une guerre correctement menée, le ravitaillement doit rester subordonné à la fin poursuivie :

« Il est très rare que le ravitaillement des troupes ait assez d’influence pour modifier le plan d’un engagement. » (Livre II, chapitre 1)