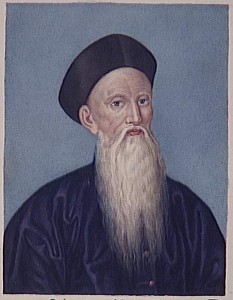

Le père Amiot. Des sources de piètre qualité dans une langue difficile ont conduit le jésuite à produire une traduction aujourd’hui largement surpassée.

Après avoir vu dans le billet précédent pourquoi la traduction du père Amiot avait pu être qualifiée d’« imposture » par le sinologue britannique Lionel Giles, nous allons maintenant chercher à en comprendre les raisons.

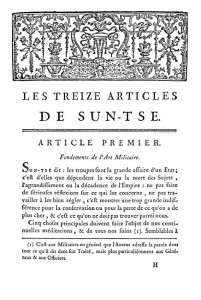

Force est déjà de constater que le texte livré par le père Amiot est 2,5 fois plus long que les traductions modernes (24969 mots contre 9668 pour celle de Jean Lévi[1]). La raison en est que le père Amiot mêlait à sa traduction commentaires et explications de texte[2]. Le jésuite ne s’en cachait d’ailleurs pas :

« J’entrepris donc, non pas de traduire littéralement, mais de donner une idée de la manière dont les meilleurs auteurs chinois parlent de la guerre, d’expliquer d’après eux leurs préceptes militaires, en conservant leur style autant qu’il m’a été possible, sans défigurer notre langue, et en donnant quelque jour à leurs idées, lorsqu’elles étaient enveloppées dans les ténèbres de la métaphore, de l’amphibologie, de l’énigme ou de l’obscurité. » (Discours du traducteur in Art militaire des Chinois, 1772, pp. 6 à 9.)

Il est cependant curieux d’observer que si de nombreux commentaires sont inclus dans le texte, certains en revanche figurent en note de bas page :

« Il y a, dit le commentateur, neuf sortes de terrains où une armée peut se trouver ; il y a par conséquent neuf sortes de lieux sur lesquels elle peut combattre ; par conséquent encore il y a neuf manières différentes d’employer les troupes, neuf manières de vaincre l’ennemi, neuf manières de tirer parti de ses avantages, et neuf manières de profiter de ses pertes mêmes. C’est pour mieux faire sentir la nécessité de bien connaître le terrain, que Sun-tse revient plus d’une fois au même sujet, et qu’il place cet article immédiatement après celui où il traite expressément de la connaissance du terrain. » (chapitre 11)