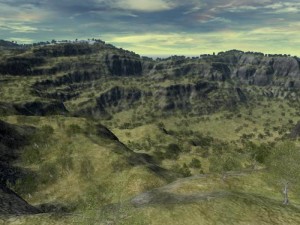

Surtout concentrée dans les chapitres 9 à 11, une part importante de L’art de la guerre est consacrée à l’étude des terrains. Sun Tzu en livre plusieurs catégorisations :

« Qui ignore la nature du terrain – montueux ou boisé, accidenté ou marécageux – ne pourra faire avancer ses troupes. » (chapitre 7, propos répété quasi in extenso au chapitre 11)

« Montagnes […] milieu fluvial […] zone marécageuse [et] terrain plat. Ces quatre positions avantageuses furent celles qui permirent à l’Empereur Jaune de venir à bout des Quatre Souverains. » (chapitre 9)

« Un terrain peut être accessible, scabreux, neutralisant, resserré, accidenté ou lointain. » (chapitre 10)

« A la guerre, un terrain peut être de dispersion, de négligence, de confrontation, de rencontre, de communication, de diligence, de sape, d’encerclement ou d’anéantissement. » (chapitre 11)

Si les deux premières pourraient être considérées d’un seul tenant, Sun Tzu établissant ici une classification sous le prisme de la topographie, les deux dernières sont plus fourre-tout : pour le chapitre 10, la catégorisation résulte soit de la nature du terrain (pour les « accessibles » et « scabreux »), soit de l’avantage obtenu en cas de confrontation (pour les « neutralisants » et « lointains ») :

« On appelle accessible un théâtre sur lequel les deux belligérants disposent d’une totale liberté de mouvements […] On appelle scabreux un lieu où il est aisé de s’engager et difficile de se dégager […] On appelle neutralisant un lieu où aucune des deux parties n’a intérêt à prendre l’initiative […] Une terre lointaine est celle où, à forces égales, il est hasardeux de provoquer l’ennemi » (chapitre 10)