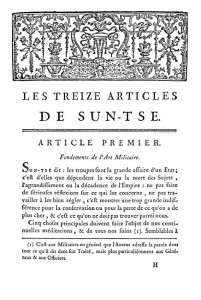

En 1772 paraissait à Paris sous le titre « Les treize articles sur l’art militaire, par Sun-tse » (par endroits abrégé en « Les treize articles de Sun-tse ») la toute première traduction française – et du monde occidental – de L’art de la guerre. Le traité ne constituait pas encore un livre en lui-même : il n’était que l’un des textes regroupés dans un recueil plus général intitulé « Art militaire des Chinois ».

Sa traduction en avait été assurée depuis la Chine par un jésuite missionnaire, le père Joseph-Marie Amiot. Ce dernier répondait à la commande du ministre français Henri Bertin qui se montrait très désireux « d’avoir des connaissances sur la Milice Chinoise ». Le texte, parti de Chine en 1766 et arrivé à destination l’année suivante, fut publié cinq ans plus tard (après quelques corrections cosmétiques) par l’orientaliste Joseph de Guignes au sein du recueil sus-évoqué. Le Mercure de France de 1772 indique que l’Art militaire des Chinois ne parut qu’à « un très petit nombre d’exemplaires », sans plus de précisions.

S’il fut correctement recensé et commenté dans toute la presse de l’époque (L’année littéraire, Le journal encyclopédique, Le journal des savants, etc.), il plongea aussitôt dans l’oubli et ne fut plus cité que très épisodiquement durant les deux siècles qui suivirent. Les principales raisons en furent qu’à cette époque, la Chine avait arrêté de fasciner la France, et surtout que paraissait la même année l’Essai général de tactique du comte de Guibert qui focalisa toute l’attention sur le plan militaire. A une exception près[1], le traité passa ainsi totalement inaperçu.

Une réédition de cet Art militaire des Chinois paru pourtant bien en 1782, sous la forme du septième tome (sur quinze) d’une monumentale encyclopédie de la Chine intitulée « Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, etc. des Chinois par les missionnaires de Pé-kin ». Cette nouvelle édition connut malheureusement le même sort, et le traité de Sun Tzu sombra aussitôt dans l’oubli, n’étant plus cité que très épisodiquement par quelques rares érudits orientalistes durant les deux siècles qui suivirent.