En 2012, nous avions effectué un recensement de toutes les versions papier existantes du traité de Sun Tzu. Le marché de l’édition évoluant rapidement (surtout pour ce titre), un point de situation parait aujourd’hui opportun.

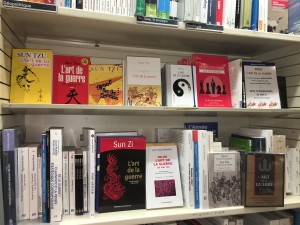

Même si la plupart des ouvrages épuisés se trouvent sur le marché de l’occasion (aujourd’hui facilement accessible de n’importe où grâce à Internet), nous ne nous intéresserons ici qu’aux versions toujours approvisionnées en librairies (physiques ou en ligne).

Une grande nouveauté par rapport à 2012 est la banalisation de l’autoédition et de l’impression à la demande. Pas moins de 12 titres recourant à ces procédés sont actuellement disponibles. Mais l’offre évolue très rapidement : des éditions naissent, d’autres meurent, à un rythme tel qu’il est probable que la photographie faite aujourd’hui sera fort différente de celle qui pourra être prise dans un an ou deux. Ces ouvrages en impression à la demande ne sont toutefois disponibles que via Internet, et il est dès lors très improbable qu’une librairie physique en propose nativement en rayon, voire les commande pour vous (elle n’y aurait économiquement aucun intérêt). Cela n’a aucune importance : à l’exception de celui qui voudrait découvrir le texte original de la traduction de 1772, ces impressions à la demande ne présentent aucun intérêt (d’autant plus qu’elles sont en réalité quasiment toutes des versions de l’Impensé radical…).

Le rythme de parutions / disparitions est très élevé. Parfois cela ne représente pas une grande perte (les n-ièmes reprises d’une version du père Amiot), mais parfois le travail était intéressant et il est regrettable qu’il ne soit plus disponible (comme la version de Samuel Griffith parue en 2006 aux édition Evergreen, voire la version en bande dessinée parue en 2000 aux éditions Vent d’Ouest.

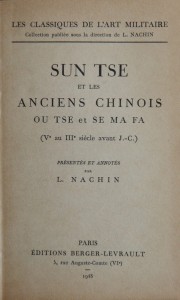

Précisons pour finir qu’un certain nombre d’ouvrages portent le titre « L’art de la guerre » voire « L’art de la guerre de Sun Tzu » sans être pour autant des versions du traité. Mais le titre fait vendre… A contrario, le traité se dissimule parfois sous son titre historique « Les treize articles », et la graphie du nom du stratège chinois peut varier : Sun Tzu, Sun Tsu, Sun Tse, Sun-Tse, Sun Zi, Sunzi, …