Comme pour les précédents billets, nous répétons que cet exercice d’étude lexicale est intimement lié à la traduction à laquelle nous nous référons, et que le choix de travailler sur une autre édition de L’art de la guerre aurait conduit à des résultats différents. Nous avions ainsi vu dans le billet Des qualités requises pour être général toute la diversité d’interprétation que pouvait amener la confrontation des différentes traductions. Toutefois, nous tâcherons encore une fois ici de ne pas nous attacher à ce qui relève d’un strict choix de traduction, mais de rechercher ce que l’on peut déduire de la fréquence d’utilisation des termes.

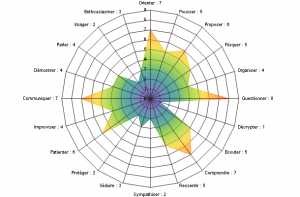

Le général de Sun Tzu sort du lot des autres généraux. Pour l’identifier, les qualificatifs de sa supériorité sont : « grand » (employé 10 fois), « habile » (6 fois), « bon » (4 fois), « avisé » (2 fois), « véritable » (1 fois) et « brillant » (1 fois). Les qualités qui lui sont demandées à travers tout le traité sont innombrables : la résolution, la puissance, la prestesse, la force, le courage, l’humanité, la vertu, la perspicacité, l’impartialité, la sévérité, la souplesse, la fermeté, la rigueur, l’impavidité, l’intelligence, la bonté, la subtilité et la discrétion !… Le général doit en outre revêtir un certain nombre de qualités difficilement palpables : « invincible », « infini », « inépuisable », « mystérieux », « divin », …