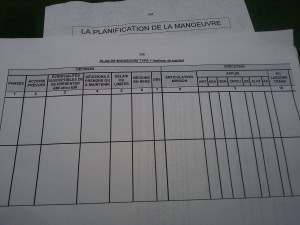

Nous avons vu que L’art de la guerre enjoignait une planification la plus minutieuse possible. Sun Tzu va-t-il plus loin dans son idée ?

Revenons sur une maxime :

« La victoire est certaine quand les supputations élaborées dans le temple ancestral avant l’ouverture des hostilités donnent un avantage dans la plupart des domaines ; dans le cas contraire, si on ne l’emporte que dans quelques-uns, on va au-devant d’une défaite. » (chapitre 1)

Cette phrase est sujette à interprétation : on pourrait en effet envisager que Sun Tzu fait preuve d’une formidable modernité en prescrivant d’imaginer toutes les situations susceptibles de se produire. Cette interprétation se trouve confortée par la traduction que donne Alexis Lavis du même passage :

« Celui qui, en amont des batailles, a su développer le plus grand nombre de stratégies victorieuses sera assurément le vainqueur. Il saura parer et même anticiper tout revirement de situation. Celui qui est incapable d’élaborer un grand nombre de plans différents pour vaincre risque fort d’essuyer une défaite. Que dire de celui qui n’a rien préparé ! C’est dans la chambre du stratège qu’une guerre est gagnée ou perdue. Sur le champ de bataille, il est déjà trop tard. En observant cela, je sais toujours à l’avance le résultat du combat. »