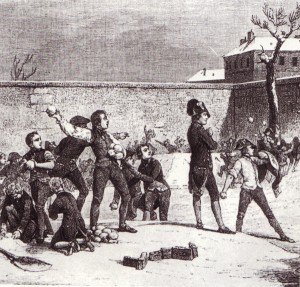

« Dans la guerre, tout est très simple, mais la chose la plus simple est difficile. Les difficultés s’accumulent et entraînent une friction que personne ne se représente correctement s’il n’a pas vu la guerre. » Clausewitz, De la guerre, éditions de Minuit, 1995, p. 109.

Clausewitz accorde une importance toute particulière à une notion aujourd’hui fondamentale qu’il a lui-même formalisée : la friction. Si Sun Tzu ne discute pas la nature incertaine de la guerre, il ne partage toutefois la perception de son homologue prussien sur l’incertitude, le hasard et l’imprévu du champ de bataille. Tout n’est certes pas prédictible chez Sun Tzu, comme en témoigne ses injonctions de faire preuve de grande réactivité, sous-entendant que le général peut être surpris à tout moment (cf. notre billet Une qualité : la réactivité). Nonobstant, une bonne planification doit être à même de contrer suffisamment le phénomène de friction pour que, in fine, la victoire puisse être certaine (cf. notre billet Le calcul épargne le sang : du pouvoir de la planification). Dès lors, le champ de bataille représente un environnement maitrisable :

« Quel indescriptible tohu-bohu ! Comme le combat est confus ! et cependant rien ne peut semer le désordre dans leurs rangs. Quel chaos ! quel méli-mélo ! ils sont repliés sur eux-mêmes comme une boule, et pourtant nul ne peut venir à bout de leur disposition. Le désordre suppose l’ordre, la lâcheté le courage, la faiblesse la force. L’ordre dépend de la répartition en corps, le courage des circonstances et la force de la position. » (chapitre 5)

Point de vue totalement opposé à celui de Clausewitz :

« La guerre est le domaine du hasard. Aucune autre sphère de l’activité humaine ne laisse autant de marge à cet étranger, car aucune ne se trouve à tous égard en contact aussi permanent avec lui. » (Livre I, chapitre 3)