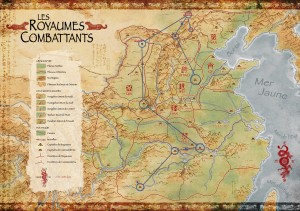

Si L’art de la guerre est aujourd’hui perçu comme atemporel, certains préceptes peuvent être suspectés de découler directement des spécificités de la période des Royaumes combattants dans laquelle a évolué Sun Tzu.

Nous l’avons vu dans le billet précédent, la progressive disparition du char avait bouleversé l’art de la guerre, en ne cantonnant plus ce dernier au simple choix du « bon moment » (pour attaquer, pour entrer en guerre, etc.), mais en exigeant une véritable maîtrise de l’art militaire.

Autre spécificité de la période des Royaumes combattants par rapport à celle qui l’avait précédée : nous sommes désormais dans le cadre d’un univers de conscription et non d’armées professionnelles. Le problème qui se pose maintenant au général est donc de transformer des paysans, n’y connaissant rien au maniement des armes, en militaires aptes à remporter des victoires. La solution que propose Sun Tzu n’est pas d’avoir une armée de métier, ni même d’instaurer un service militaire (comme le préconisait par exemple son contemporain Wu Zixu), mais bien de faire avec la ressource, aussi inapte à la guerre soit-elle. Stimuler le courage de troupes constituées non par des soldats professionnels, mais de paysans enrôlés plus ou moins de force dans les armées, a toujours constitué un des soucis majeurs du commandement dans ce type d’armée (L’art de la guerre de Sun Bin contient d’ailleurs un chapitre entièrement dévolu à cette question). Empruntant à la fois aux écoles philosophiques des stratèges et des légistes, Sun Tzu préconisa de placer ses soldats dans une position telle que, mis au pied du mur, ils soient contraints de déployer des trésors de bravoure (école des stratèges) ; et il préconisa également de se baser sur la loi et le système répressif en maniant les récompenses et punitions (école légiste).