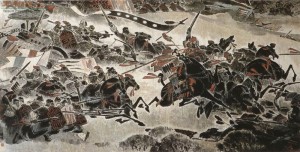

Pour Sun Tzu, la qualité du lien existant entre le général et ses troupes est la meilleure garantie de l’invincibilité :

« La guerre est subordonnée à cinq facteurs ; ils doivent être pris en compte dans les calculs afin de déterminer avec exactitude la balance des forces. Le premier est la vertu […]. La vertu est ce qui assure la cohésion entre supérieurs et inférieurs, et incite ces derniers à accompagner leur chef dans la mort comme dans la vie, sans crainte du danger. » (chapitre 1)

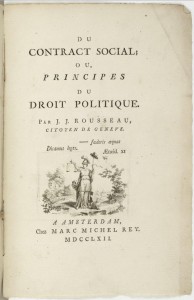

Cette cohésion se gagne par l’expression d’une qualité du général : la vertu (Jean Lévi précise pour son choix de traduction de « vertu » que le terme doit être entendu au sens qu’il a chez Montesquieu : la force morale donnée à une nation par ses mœurs et ses institutions).

Nous avons écrit « le lien existant entre le général et ses troupes », mais il s’agit là d’une compréhension de certains traducteurs (dont celui auquel nous nous référons : Jean Lévi), qui n’est pas unanimement partagée. Ainsi, d’autres traducteurs français considèrent que Sun Tzu entendait le sujet comme étant le peuple entier (Alexis Lavis, Tang Jialong, Samuel Griffith, Groupe Denma, père Amiot), le souverain (Valérie Niquet, manga de Wang Xuanming), ou le seul général (Jean Lévi, Jean-François Phelizon).

D’ailleurs, le niveau « peuple – souverain » paraitrait plus cohérent avec la déclinaison que donne par la suite Sun Tzu dans son énumération de facteurs de supériorité du chapitre 1 (nous y reviendrons dans un prochain billet) :

« La guerre est subordonnée à cinq facteurs ; […] Le premier est la vertu […] »

>>> « La vertu est ce qui assure la cohésion entre supérieurs et inférieurs, et incite ces derniers à accompagner leur chef dans la mort comme dans la vie, sans crainte du danger. […] »

>>> « Pris en compte dans les calculs, [ces facteurs] permettent une évaluation exacte du rapport de forces. Il suffit pour cela de se demander : Qui a les meilleures institutions ? […] »

D’autres passages semblent de même attribuer cette vertu au général : Continuer la lecture