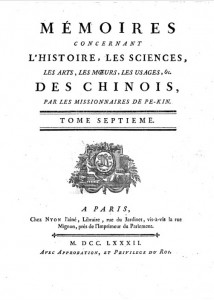

Le septième tome (sur 15) de l’encyclopédie du monde chinois du père Amiot, contenant Les treize articles

Nous avons rapidement brossé dans le précédent billet la vie du père Amiot, tout premier traducteur de L’art de la guerre hors du monde asiatique. Nous allons nous intéresser ici au colossal travail auquel se livra le jésuite pour faire connaître le monde chinois à la France.

Ce dernier était en effet un lettré et un scientifique, et possédait des connaissances importantes en histoire, littérature, mathématiques, physique et musique. Il a légué au monde un nombre important d’écrits et de correspondances sur des sujets très divers incluant par exemple, la médecine, la philosophie, les sciences astronomiques et les danses rituelles chinoises.

Mais il convient avant toute chose de comprendre que le père Amiot n’était pas un cas isolé : les hommes de science que la Compagnie de Jésus envoyait de France avaient en effet une double mission : prêcher l’Evangile, et concourir, par tous les moyens que pouvait fournir leur position spéciale, à enrichir les sciences et les arts de l’Europe. Nonobstant les incontestables facultés intellectuelles du père Amiot, ce dernier ne s’était donc livré à tous ces travaux, si étrangers à l’exercice strict de son ministère, que par souci de remplir son mandat.