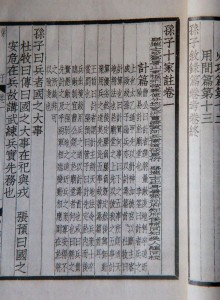

Nonobstant le besoin d’élever la lecture de L’art de la guerre pour en percevoir la substantifique moelle, certains propos de Sun Tzu peuvent se révéler en eux-mêmes obscurs. D’où l’apport appréciable des commentaires juxtalinéaires qui permettent d’éclairer telle ou telle formulation sibylline.

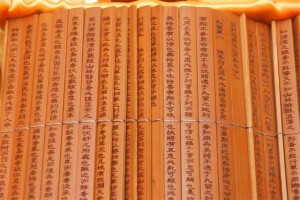

Comme nous l’avons récemment vu, les 2000 ans d’immobilisme de la pensée stratégique chinoise ont conduit à générer une quantité colossale de ces exégèses et commentaires. Celles réputées les plus pertinentes nous sont parvenues et quelques extraits en figurent dans les traductions françaises réalisées par Jean Lévi, Samuel Griffith (traduit de l’anglais) et Valérie Niquet).

La sélection opérée par les traducteurs est drastique, à raison : bien souvent, les commentateurs ne font qu’expliciter, illustrer ou développer les propos de Sun Tzu. A titre d’exemple, en commentaire de la maxime « En règle générale, le premier arrivé est dispos, il a tout loisir de recevoir l’ennemi » (chapitre 6), Cao Cao note : « Ainsi, il aura plus de forces »… Pire, sur la maxime « Si on me demande : « Que doit-on faire au cas où l’ennemi fond sur vous avec des troupes nombreuses et en bon ordre ? » » (chapitre 11) le commentaire de Cao Cao est : « Il s’agit d’une question »… Samuel Griffith s’en amuse d’ailleurs : « Le fait que cette série de versets soit rédigée en termes élémentaires n’arrête pas les commentateurs, qui se complaisent à les expliquer longuement, l’un après l’autre. »[1]

Une des raisons au fait que beaucoup de « commentaires » s’avèrent être de la pure recopie du propos originel pourrait être que le texte commenté par les exégètes historiques étant en chinois classique, cette langue était beaucoup moins précise que ce que l’est aujourd’hui le chinois moderne, les idéogrammes utilisés pouvant être sujets à de multiples interprétations. D’où la nécessité pour les commentateurs de préciser leur sens. Mais comme en français le mot retenu pour la traduction est directement le bon, sans ambigüité possible, le commentaire historique apparaît redondant avec le propos originel et devient dès lors inutile.