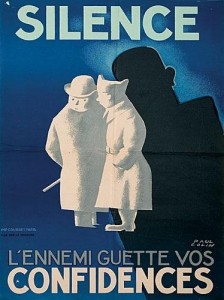

Corollaire de la recherche de renseignement évoquée dans le billet précédent, il convient de se prémunir de l’exercice de cette activité par l’adversaire. Il s’agit logiquement de chercher à être le plus hermétique possible face au renseignement de l’ennemi. Moins ce dernier connaîtra avec précision notre position, nos effectifs et nos intentions, et moins il sera à même d’avoir l’initiative de l’action. Il sera alors obligé d’agir dans le brouillard, en se rabattant sur une disposition à même d’englober tout le champ des possibles, manœuvre qui s’avèrera donc nécessairement peu efficace car ne pouvant répondre à aucun des principes de la guerre : concentration des efforts, économie des moyens, liberté d’action.

« S’il ne sait où je vais porter l’offensive, l’ennemi est obligé de se défendre sur tous les fronts. » (chapitre 6)